04-05-2015

“Depois do 25 de Abril de 1974, toda a história da guerra tem sido mal contada”

Disse, escrevi mais do que uma vez, mais do que uma dúzia de vezes:

Da história recente lembramo-nos da retirada da França do Cambodja,

da retirada dos Estados Unidos da América do Norte do Vietname,

da retirada da Rússia do Afeganistão.

Portugal foi o único país da história a não perder uma guerra de guerrilha, mesmo tendo em consideração três frentes de batalha. Se Portugal perdeu a guerra isso não aconteceu nas matas de Angola, Moçambique ou Guiné mas sim nos corredores de S. Bento e nas ruas de Lisboa.

Não conhecendo pessoalmente os autores do livro, fico com a certeza de que – afinal- não sou o único a pensar desta forma.

O artigo a seguir tem a ssinatura de “O Diabo”, em 28-04-2015

“O sonho de D. João II foi liquidado no dia 25 de Abril de 1974”

Morriam mais portugueses em acidentes de viação na Metrópole do que em combates no Ultramar – sublinhou Alexandre Lafayette na sessão de apresentação do livro “Guerra d’África, 1961-1974”, da autoria de dois colaboradores do nosso jornal: Humberto Nuno de Oliveira e João José Brandão Ferreira.

O DIABO esteve presente.

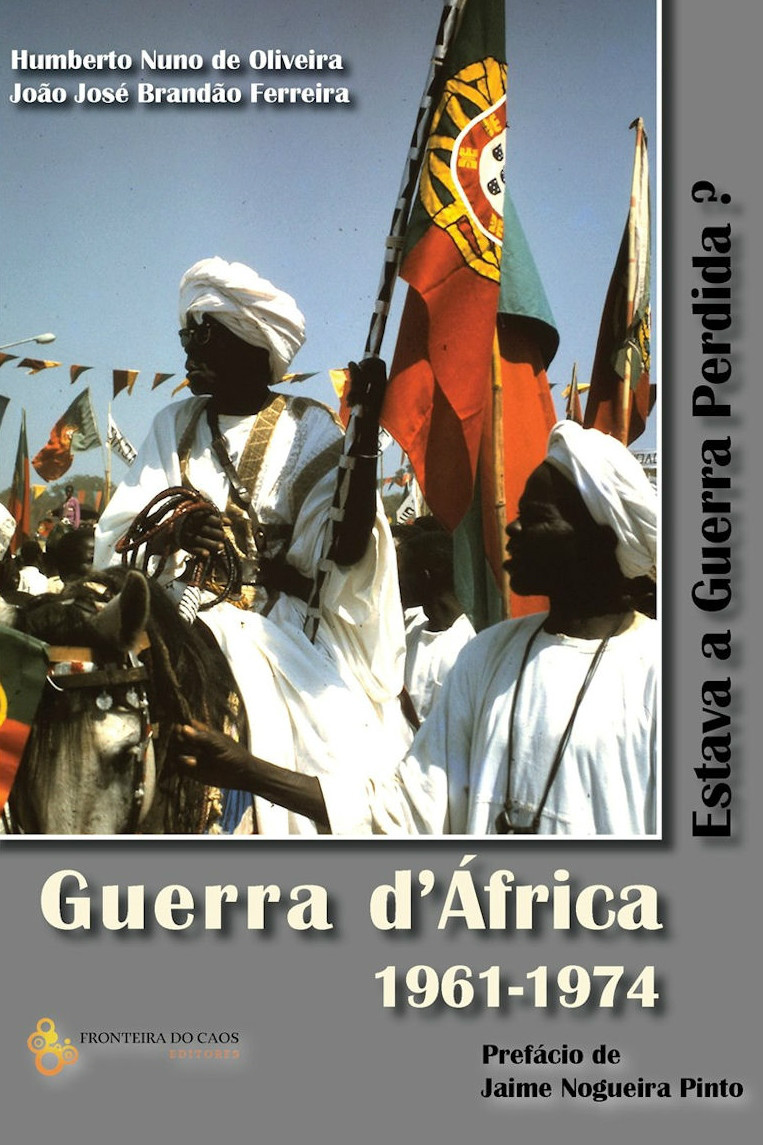

Logo na capa, os autores de “Guerra d’África, 1961-1974” questionam: “Estava a guerra perdida?”.

O simples acto de formular a pergunta define este livro como uma obra contra a corrente, pois oferece um poderoso contraditório às “verdades oficiais” propagandeadas desde o 25 de Abril de 1974. E a resposta àquela pergunta é simples: não, não há evidência de que a guerra do Ultramar estivesse perdida – onde a perdemos foi na retaguarda, no Terreiro do Paço.

Neste livro, fazendo uso dos testemunhos de quem esteve, de facto, envolvido na guerra, e armados com os dados estatísticos e oficiais, os autores defendem que não há prova cabal de que a guerra em África estivesse perdida. Aliás, como referiu o Dr. Alexandre Lafayette, antigo combatente que fez a apresentação da obra ao público, “o nosso número de baixas não chegava a um terço dos acidentes de viação da Metrópole”.

A apresentação de “Guerra d’África, 1961-1974” (prefaciado por Jaime Nogueira Pinto e dado à estampa pela editora Fronteira do Caos) decorreu no passado dia 23 – Dia do Livro – no Palácio da Independência, em Lisboa, sede da Sociedade Histórica para a Independência de Portugal. O salão encontrava-se de tal forma cheio que uma boa parte dos presentes teve de assistir em pé, o que diz bem do interesse que o tema desperta.

O local escolhido para a apresentação do livro está carregado de simbolismo: foi naquele palácio, outrora pertencente aos Condes de Almada, que os Conjurados prepararam a restauração da soberania nacional, em 1640 – e o apresentador da obra, Alexandre Lafayette, não deixou de sublinhar o contraste com outros conspiradores, que em 25 de Abril protagonizaram um golpe de sentido oposto.

Forças especiais

“Como é demonstrado neste livro, a situação nos três teatros de operações [Angola, Moçambique e Guiné] era-nos muito favorável”, sublinhou o Dr. Lafayette no seu discurso, recordando que o conflito estava contido e não se encontrava de forma alguma perdido militarmente: “Atrevo-me a dizer que podíamos ter vergado o inimigo”. Simplesmente, na retaguarda, outras forças trabalhavam para que tal não acontecesse.

A obra de Humberto Nuno de Oliveira e Brandão Ferreira salienta a alta preparação das forças militares portuguesas, e esse mesmo aspecto foi recordado na sessão. Hoje, em Portugal, muitos jovens veneram filmes de guerra norte-americanos, muitos deles passados no Vietname, mas desconhecem quase por completo que o seu próprio País teve, em tempos, uma das melhores e mais afinadas máquinas de guerra do planeta, combatendo em três frentes separadas entre si por milhares de quilómetros.

E ignoram, sobretudo, que a guerra travada nas províncias ultramarinas contra forças baseadas e financiadas no exterior contou com a adesão das populações autóctones, que se consideravam portuguesas e como tal combatiam ao lado das tropas enviadas da Metrópole. Na apresentação de “Guerra d’África”, os autores recordaram, nomeadamente, o importante papel de forças especiais como os “Flechas” de Angola, inteiramente constituídas por africanos. Outro exemplo que poderia ser recordado é o dos Comandos Africanos da Guiné.

A guerra foi perdida, não no campo de batalha, mas sim no Terreiro do Paço, disse Alexandre Lafayette no Palácio da Independência. “O sonho de D. João II no século XV foi liquidado no dia 25 de Abril de 1974. Num só dia destruíram-se 500 anos de progresso”.

Resistir à mentira

Oferecer, a um público sequioso de verdade, uma perspectiva sobre o conflito em África diferente da “oficial” – eis o objectivo de Brandão Ferreira e Humberto Nuno de Oliveira ao publicarem este livro. “A História não é uma ciência exacta, a História só evolui com o contraditório”, disse Alexandre Lafayette. “Resistir à mentira constitui um imperativo de consciência. Este direito tem-nos sido recusado, esquecido ou, pior ainda, silenciado pelo politicamente correcto”.

Usando depois da palavra, Humberto Nuno de Oliveira lamentou que, na actual III República, “uma História vesga, uma História sinistra na plena acepção da palavra, seja a única que é dada a conhecer aos nossos jovens”, criticando ainda que a “verdade oficial” seja feita, não pelos portugueses que combateram pela sua Pátria, mas por quem nos fez a guerra. Referiu, a propósito, “a propaganda nojenta feita ao senhor Holden Roberto num programa da televisão pública” – numa alusão ao “tempo de antena” dado ao (entretanto falecido) líder da UPA, a primeira organização anti-portuguesa a espalhar o terror no Norte de Angola, em Março de 1961.

O Tenente-Coronel Brandão Ferreira, no seu discurso, verberou também aqueles que “mentem, censuram, efabulam” para evitar que “a verdade veja a luz do dia”, algo que considerou “um processo que não fica nada a dever ao totalitarismo”. Nas suas palavras “o objectivo principal deste livro é, pois, o do defender o direito ao contraditório”.

Sem apoio popular

O que os autores principalmente criticam, acima de tudo, é o vilipêndio daqueles que combateram por Portugal: “Vossas excelências são, na opinião dos vários fazedores do regime, os algozes, os malandros que cumpriram ordens de um Estado tenebroso que mandava efectivamente combater os movimentos que representavam a maioria dos povos africanos que desejavam separar-se do tenebroso Estado português” – referiu com ironia Humberto Nuno de Oliveira, recordando que os movimentos “de libertação”, na realidade, não possuíam uma verdadeira base de apoio popular, muitos deles compostos mais por mercenários estrangeiros do que por angolanos, moçambicanos ou guineenses”.

Mas, como afirmou o Tenente-Coronel Brandão Ferreira, “do dia para a noite a verdade do inimigo passou a ser “A verdade”, e as “asneiras cometidas [foram] transformadas em risonhas e coloridas primaveras”. Asneiras com custos elevados, lamentando todos os participantes o facto de a guerra ter sido perdida na retaguarda, com enormes custos para as populações que supostamente estariam a ser “libertadas”.

Portugal não desapareceu

Todos os oradores deixaram algumas palavras sobre a dura situação que Portugal enfrenta na actualidade. “A cobardia, a traição, a irresponsabilidade, a confusão foram as taras que presidiram ao pacto do 25 de Abril. Com estes fundamentos, não é possível edificar seja o que for” – afirmou o Dr. Lafayette. “O meu país foi-me roubado” – lamentou João José Brandão Ferreira, notando que se sente “um cidadão despojado”.

Mas ainda resta a esperança patriótica de que Portugal tem futuro. “Está na hora do nosso resgate, está na hora de deixarmos de ser uma Junta de Freguesia da Europa”, disse Alexandre Lafayette.

E Brandão Ferreira fechou a sessão com um forte discurso encorajador: “Apesar de termos perdido, em 1975, cerca de 95% do nosso território e 60% da nossa população, de ainda estarmos desnorteados, cativos dos credores, da ameaça permanente da bancarrota, da corrupção política infelizmente vasta, mas ainda não endémica, com uma situação demográfica suicidária, e com o poder nacional português num dos seus pontos mais baixos da sua longa e vetusta História, o Estado-Nação mais antigo do mundo, nascido em Ourique, terra de Santa Maria, que dá pelo extraordinário nome de Portugal, ainda não desapareceu!”.